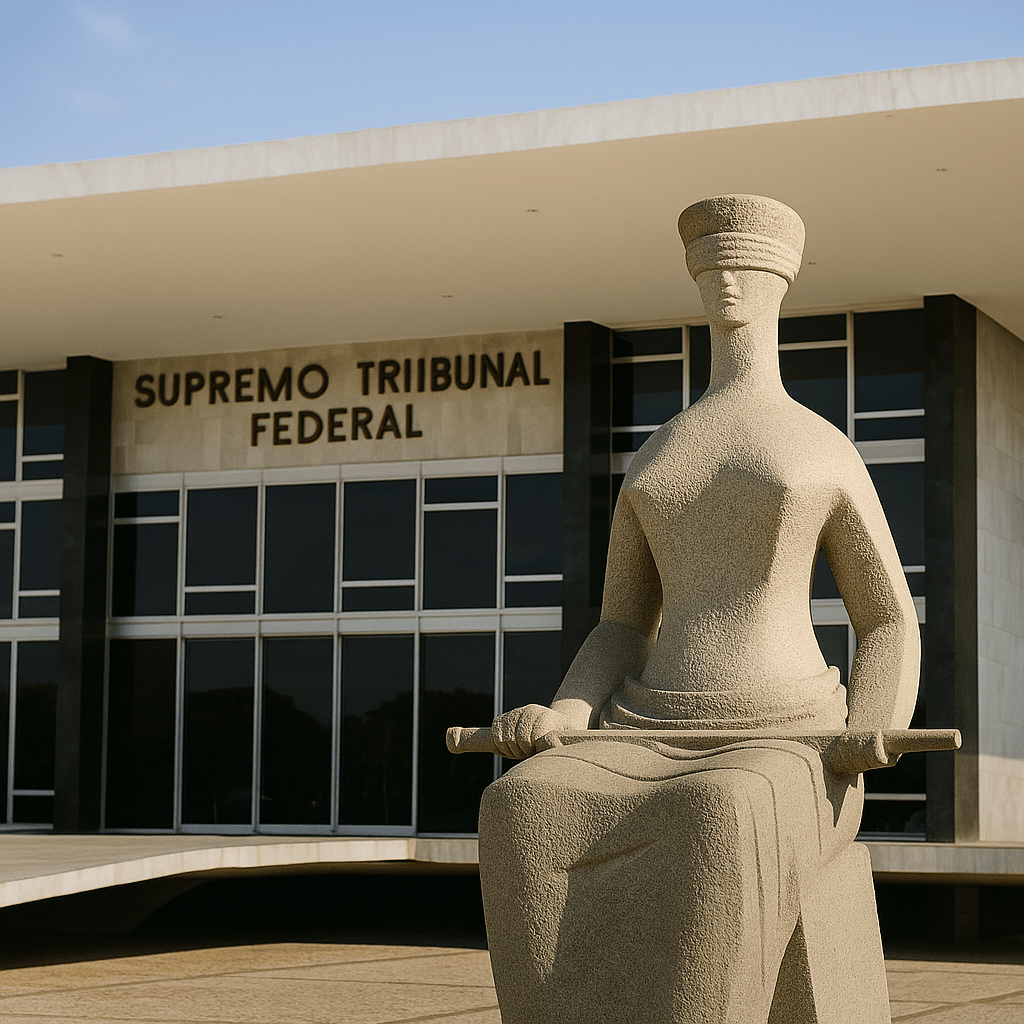

A questão submetida ao Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário com Agravo 1.537.713, transcende uma mera disputa sobre competência jurisdicional. O que está em jogo é a própria concepção do Estado brasileiro sobre seu dever de proteger a mulher contra a violência de gênero, um fenômeno que, por sua natureza estrutural, não se confina a espaços ou relações predeterminadas. A análise detalhada dos vetores jurídicos envolvidos demonstra que a interpretação extensiva não é apenas uma opção, mas uma imposição dogmática.

A raiz da controvérsia reside na redação do artigo 5º da Lei 11.340/2006, que define, para os efeitos da lei, a violência doméstica e familiar como aquela ocorrida:

- Inciso I: no âmbito da unidade doméstica;

- Inciso II: no âmbito da família;

- Inciso III: em qualquer relação íntima de afeto.

A interpretação restritiva, adotada por tribunais como o TJMG no caso que deu origem ao recurso, pratica um positivismo literalista que ignora a ratio legis (a razão de ser da lei). Tal hermenêutica concebe os incisos como um rol taxativo e excludente, criando uma fronteira artificial para a proteção. Ora, a violência de gênero é um fenômeno sociológico que se manifesta em incontáveis contextos – na rua, no ambiente de trabalho, na comunidade de vizinhança, nas redes sociais. A motivação (o ódio, o desprezo, o senso de dominação sobre a figura feminina) é a mesma. Isolar a proteção legal ao espaço privado é, na prática, negar a natureza sistêmica do problema que a própria lei visou combater.

A interpretação jurídica jamais foi, e nunca será, um ato de mera subsunção mecânica do fato à norma. É um processo intelectual complexo, um diálogo entre o texto legal e a realidade multifacetada que ele visa regular. O debate em torno do artigo 5º da Lei 11.340/2006 é um exemplo paradigmático deste ofício, expondo o abismo entre duas grandes correntes da hermenêutica jurídica.

A corrente que defende a aplicação da Lei Maria da Penha exclusivamente às hipóteses elencadas em seu artigo 5º (âmbito doméstico, familiar ou de afeto) filia-se a uma tradição de interpretação gramatical, também conhecida como literal ou filológica. Essa abordagem, herdeira da Escola da Exegese do século XIX, parte de uma premissa fundamental: a lei é a expressão perfeita e acabada da vontade do legislador (mens legislatoris), e as palavras do texto são a manifestação mais segura dessa vontade.

Sob esta ótica, o intérprete – notadamente o juiz – deve se ater aos estritos limites semânticos do texto. A análise se desenvolve da seguinte forma:

Os incisos I, II e III do artigo 5º são vistos como um rol taxativo (numerus clausus), e não exemplificativo (numerus apertus). O legislador, ao descrever detalhadamente os cenários de aplicação, teria intencionalmente excluído outros, como a violência comunitária ou laboral sem vínculo afetivo. A máxima de hermenêutica ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir) é invocada, mas de forma invertida: onde a lei distinguiu, o intérprete não pode ampliar.

Argumenta-se que, se a intenção fosse abranger toda e qualquer violência de gênero, a redação seria muito mais simples e direta, como “aplica-se esta lei a toda violência praticada contra a mulher em razão de seu gênero”. A escolha por uma redação descritiva e contextual seria, portanto, uma opção política deliberada do Poder Legislativo, que não caberia ao Judiciário rever.

A adesão à literalidade é defendida como um pilar da segurança jurídica. A previsibilidade do Direito estaria em risco se os juízes pudessem expandir o alcance de uma norma para além de seus contornos textuais expressos.

A fraqueza intrínseca desta abordagem reside em sua rigidez e em seu divórcio com a realidade. Ao fetichizar o texto, ela ignora que a linguagem é, por natureza, polissêmica e que a sociedade é dinâmica. A aplicação cega da letra pode levar ao paradoxo do summum ius, summa injuria – a aplicação extrema do direito resultando na maior das injustiças.

Em contraposição, a tese que propugna pela expansão do alcance da lei representa a moderna hermenêutica jurídica, marcadamente pós-positivista e neoconstitucionalista. Aqui, o texto da lei não é o ponto final da interpretação, mas o seu ponto de partida. O objetivo é desvendar a mens legis – a vontade da lei, seu propósito, sua alma – que pode, inclusive, transcender a intenção original do legislador histórico. Para alcançar esse “espírito”, o intérprete se vale de um conjunto harmônico de métodos:

Este é o método central. Pergunta-se: Para que serve esta lei? Qual problema social ela veio solucionar? A resposta é inequívoca: a Lei Maria da Penha foi concebida para ser um instrumento de combate a uma violência estrutural e histórica, fundamentada na desigualdade de gênero. A violência doméstica foi o seu gatilho histórico e sua manifestação mais visível, mas não a totalidade do fenômeno. A finalidade da lei é proteger a mulher da violência que a atinge por ser mulher. Limitar a proteção a certos espaços geográficos ou relacionais é frustrar essa finalidade precípua.

Este método proíbe a leitura de um artigo de lei como uma ilha. O artigo 5º deve ser lido em diálogo com:

O artigo 1º estabelece que a lei visa “coibir e prevenir a violência doméstica e familiar […] e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”. O artigo 6º afirma que a violência “constitui uma das formas de violação dos direitos humanos”. O artigo 7º define as formas de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral) de maneira ampla, sem vinculá-las a um espaço físico. A lógica interna do diploma já aponta para uma proteção abrangente.

Como já detalhado, a lei é um instrumento para efetivar a dignidade da pessoa humana, a isonomia e o dever de proteção do Estado. Qualquer interpretação infraconstitucional que restrinja um direito fundamental deve ser rechaçada.

A “conversa” com os tratados de direitos humanos, como a Convenção de Belém do Pará, é impositiva. A interpretação de uma lei nacional não pode gerar um antissistema, ou seja, não pode produzir um resultado que contrarie uma norma hierarquicamente superior, como um tratado de status supralegal.

A análise do processo legislativo e do contexto que deu origem à lei é reveladora. A Lei 11.340/06 nasceu de uma condenação internacional do Estado brasileiro por sua omissão. Sua gênese está fincada no sistema interamericano de direitos humanos, que conceitua a violência de gênero de forma ampla. Ignorar essa origem é interpretar a lei com amnésia, despojando-a de seu sentido mais profundo.

O dilema hermenêutico no Tema 1.412 não é uma mera escolha entre duas interpretações possíveis. Na ordem jurídica contemporânea, especialmente em matéria de direitos humanos, existe uma hierarquia axiológica de métodos interpretativos. A interpretação gramatical serve como ponto de partida, como presunção inicial do sentido da norma. Contudo, quando essa interpretação literal entra em conflito direto com a finalidade da lei, com a unidade do sistema jurídico e com os princípios constitucionais e convencionais, ela deve ser superada.

Optar pela “letra” em detrimento do “espírito”, neste caso, não é um ato de neutralidade ou de respeito ao legislador. É uma decisão ativa de oferecer uma proteção deficiente e fragmentada, de fechar os olhos à natureza sistêmica da violência de gênero e de colocar o Brasil em rota de colisão com seus compromissos civilizatórios. O verdadeiro respeito à lei consiste em fazê-la atingir, com a máxima potência, o objetivo para o qual foi criada.

A noção de um ordenamento jurídico puramente nacional, encapsulado em si mesmo e indiferente às normas internacionais, é uma relíquia do passado. A arquitetura jurídica pós-guerra, e especialmente a consolidada pela Constituição de 1988, concebe um sistema aberto, dialógico, onde a proteção dos direitos humanos atua como um vetor de conexão entre o direito interno e o internacional. O controle de convencionalidade é o principal mecanismo que torna essa conexão operativa e compulsória.

Para compreender o controle, é imperativo primeiro compreender o parâmetro desse controle. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, após intensa maturação jurisprudencial, consolidou um sistema de tripla hierarquia para os tratados internacionais:

Os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. Integram o bloco de constitucionalidade em seu mais alto grau.

Esta foi a grande inovação dogmática do STF, firmada no célebre julgamento do Recurso Extraordinário 466.343. Os tratados de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional nº 45/2004, ou aqueles aprovados posteriormente sem o quórum qualificado, não possuem status constitucional, mas também não são meras leis ordinárias. Eles se situam em um patamar hierárquico superior às leis infraconstitucionais (sejam elas ordinárias ou complementares) e inferior à Constituição. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), promulgada pelo Brasil em 1996, enquadra-se precisamente nesta categoria.

Os demais tratados internacionais, que não versam sobre direitos humanos, ingressam no ordenamento com a mesma hierarquia das leis ordinárias.

A consequência prática do status supralegal é de enorme magnitude: nenhuma lei interna, anterior ou posterior ao tratado, pode prevalecer sobre ele. Em caso de conflito, a norma do tratado internacional de direitos humanos possui primazia e deve paralisar a eficácia da norma doméstica conflitante.

O controle de convencionalidade é o dever funcional de todo agente público, em especial do Poder Judiciário, de verificar a compatibilidade material e formal das normas do direito interno com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo país. É um controle análogo ao de constitucionalidade, mas que utiliza o tratado como paradigma. A doutrina, amplamente desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (a partir de casos como Almonacid Arellano vs. Chile), manifesta-se em uma dupla dimensão:

Esta é a faceta mais impositiva do controle. Consiste no dever do juiz de deixar de aplicar uma norma interna (lei, decreto, ato normativo) cuja aplicação no caso concreto resulte em uma violação da convenção internacional. Trata-se de um efeito paralisante.

Se um magistrado se depara com a interpretação restritiva do artigo 5º da Lei Maria da Penha e conclui que sua aplicação a um caso de violência de gênero em público resultaria na desproteção da vítima, ele tem o dever, exercendo o controle de convencionalidade em sua dimensão negativa, de afastar essa interpretação por ser incompatível com o artigo 1º da Convenção de Belém do Pará, que expressamente menciona a proteção na “esfera pública”.

Esta dimensão impõe ao juiz o dever de interpretar a legislação nacional da maneira que melhor se harmonize com as obrigações do tratado. Diante de uma norma polissêmica (que admite mais de uma interpretação), o juiz é obrigado a escolher a que promova a maior efetividade possível ao direito humano protegido pelo tratado.

Esta é a via mais provável e tecnicamente mais elegante para a atuação do STF. A Corte não precisaria declarar a inconvencionalidade do texto do artigo 5º, mas sim fixar uma “interpretação conforme a convenção”. O Tribunal pode e deve afirmar que o texto do artigo 5º, lido à luz das obrigações supralegais do Estado brasileiro, comporta uma leitura ampla. Assim, o juiz nacional, ao exercer o controle de convencionalidade em sua dimensão positiva, tem o dever de interpretar a expressão “violência doméstica e familiar” como um conceito que abrange toda violência motivada pela condição de gênero, independentemente do local ou da relação, pois essa é a única interpretação que cumpre a finalidade protetiva do sistema interamericano.

A doutrina do controle de convencionalidade promove uma mudança fundamental no papel do magistrado. Ele deixa de ser apenas um aplicador da lei nacional para se tornar o primeiro guardião dos direitos humanos previstos nos tratados. Cada juiz, de primeira instância ao Supremo Tribunal, atua como um “juiz interamericano” de primeira linha, responsável por evitar que o Estado brasileiro incorra em ilícitos internacionais.

A falha em exercer esse controle não é uma mera questão de erro de julgamento (error in judicando). A decisão judicial que aplica uma lei interna em detrimento de um tratado de direitos humanos constitui, em si, um ato ilícito internacional, atribuível ao Estado. Isso significa que a omissão do Judiciário em realizar o controle de convencionalidade pode levar à condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, gerando não apenas constrangimento internacional, mas também a obrigação de reparar as vítimas e reformar sua legislação.

Portanto, no debate sobre o Tema 1.412, a invocação da Convenção de Belém do Pará não é um mero reforço argumentativo ou um apelo a uma fonte subsidiária. É a apresentação de uma norma de caráter superior e vinculante que impõe um resultado interpretativo. O controle de convencionalidade transforma o que poderia ser visto como uma escolha política ou ideológica do intérprete em um dever jurídico estrito. A força normativa do tratado, dotado de supralegalidade, exige que o espírito da proteção ampla prevaleça sobre uma leitura restritiva e literal da lei, sob pena de violação direta do ordenamento jurídico brasileiro em sua complexa e moderna arquitetura.

Uma decisão paradigmática da Suprema Corte não apenas resolve uma controvérsia; ela reconfigura o campo de possibilidades do Direito e da cidadania. O reconhecimento de que a Lei Maria da Penha ampara todas as mulheres vítimas de violência de gênero, independentemente do nexo doméstico, familiar ou afetivo, representaria um desses raros momentos de inflexão.

Este é o impacto mais imediato e palpável. A mudança seria tectônica para a prática forense e para a organização do sistema de justiça.

Atualmente, uma mulher ameaçada por um vizinho ou perseguida por um colega de trabalho (sem conotação afetiva) tem seu caso relegado, via de regra, aos Juizados Especiais Criminais (JECrim). A lógica do JECrim, instituída pela Lei 9.099/95, é voltada para infrações de menor potencial ofensivo e se baseia em institutos despenalizadores como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Essa estrutura é manifestamente inadequada para lidar com a complexidade e a escalada da violência de gênero, que frequentemente começa com “ameaças menores” e culmina em feminicídio.

Uma decisão ampliativa significaria que a vítima de violência de gênero em qualquer contexto teria acesso ao mais poderoso instrumento da Lei 11.340/06: as medidas protetivas de urgência. Isso permitiria, por exemplo, que uma juíza determinasse, em 48 horas, o afastamento de um vizinho agressor, a proibição de contato de um colega perseguidor ou a suspensão da posse de arma de um desconhecido que profere ameaças misóginas, tudo isso em caráter cível, muitas vezes antes mesmo da instauração formal de um inquérito criminal. Trata-se de uma ferramenta de prevenção cuja eficácia é incomparavelmente superior a qualquer outra disponível no ordenamento para crimes desta natureza.

A decisão em sede de Repercussão Geral pacificaria o tema em âmbito nacional, com força vinculante. Acabaria a “loteria” jurisdicional onde a proteção de uma mulher depende do entendimento particular do tribunal de seu estado. Essa unificação traria segurança jurídica para vítimas, advogados, defensores, promotores e magistrados.

A decisão do STF não operaria no vácuo; ela agiria como um catalisador, impondo uma série de deveres e responsabilidades a outros Poderes e instituições.

O Judiciário, ao expandir a aplicabilidade da lei, forçaria o Poder Executivo e o Legislativo a se adaptarem. A demanda por Varas de Violência Doméstica e Familiar (agora, na prática, “Varas de Violência de Gênero”) aumentaria exponencialmente. Seria necessário investir na criação de novas varas, na ampliação das equipes multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais) e na reestruturação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) para acolherem essa nova demanda.

Policiais militares e civis, guardas municipais, promotores de justiça e juízes de todo o país teriam que ser rigorosamente treinados para identificar o elemento-chave: a motivação de gênero. Seria preciso desenvolver protocolos para diferenciar um conflito trivial de um ato de violência misógina, capacitando os agentes a colherem os elementos de prova que demonstrem que a agressão ocorreu “em razão da condição de sexo feminino”.

Ao alinhar sua prática jurídica interna com o mais alto padrão de proteção previsto nos tratados que assinou, o Brasil fortaleceria sua credibilidade no cenário internacional dos direitos humanos, mitigando o risco de novas condenações em cortes como a Corte Interamericana.

Esta é a dimensão mais profunda, onde a decisão transcende o Direito e se torna um “marco civilizatório”.

Uma decisão do STF neste sentido teria uma poderosa função simbólica. Comunicaria à sociedade, de forma inequívoca, que a violência contra a mulher não é um “problema de casal” ou um “conflito privado”, mas sim uma chaga pública, uma violação inaceitável dos direitos humanos, independentemente do cenário. A lei passaria a ensinar que a misoginia é intolerável não apenas no lar, mas na rua, no trabalho e em todos os espaços de convivência.

Muitas mulheres deixam de denunciar a violência sofrida fora do âmbito doméstico por acreditarem que sua queixa será minimizada ou tratada como um delito de somenos importância. A certeza de que serão acolhidas por uma estrutura especializada e protetiva, como a prevista na Lei Maria da Penha, tem o potencial de encorajar a denúncia. Isso traria à luz milhares de casos que hoje permanecem nas “cifras ocultas” da criminalidade, permitindo a intervenção estatal antes que a violência escale.

A longo prazo, a aplicação rigorosa e abrangente da lei contribui para a alteração de padrões culturais. Ao responsabilizar de forma mais efetiva os agressores em todas as esferas, o sistema de justiça ajuda a construir uma cultura de responsabilização e de repúdio à misoginia. A decisão solidificaria a noção de que o corpo, a liberdade e a dignidade da mulher são invioláveis em qualquer contexto, público ou privado.

Em suma, uma decisão ampliativa seria um marco porque representaria o amadurecimento final da Lei Maria da Penha. Ela evoluiria de uma lei focada em um contexto (o doméstico-familiar) para se tornar uma lei focada na causa (a desigualdade de gênero), oferecendo a mais robusta ferramenta de proteção do Estado a todas as mulheres, de forma verdadeiramente universal. Seria o reconhecimento jurídico de que a luta contra a violência de gênero é indivisível.

Deixe um comentário